Sie sind hier:

- Startseite

- Institut

- Adventskalender 2024

Zwischen Schlemmen und Fasten

Die Adventszeit

Seien es der Backfisch mit Freund*innen auf dem Weihnachtsmarkt, die leckeren Plätzchen von Oma oder Kartoffelsalat mit Würstchen zu Heilig Abend im Kreise der Familie: Der Advent und besonders die Weihnachtstage sind für Viele eine Zeit der Feierlichkeiten, der Geselligkeit und des guten und vielen Essens.

Plätzchen sind fester kulinarischer Bestandteil der Adventszeit. (Foto: Katrin Bauer / LVR)

Plätzchen sind fester kulinarischer Bestandteil der Adventszeit. (Foto: Katrin Bauer / LVR)

Dabei ist der Advent in katholisch geprägten Gegenden wie dem Rheinland eigentlich eine Zeit des Fastens, der Buße und inneren Einkehr. In dieser Fastenzeit soll man sich unter anderem durch Verzicht auf den Tag der Geburt Jesu Christi – Weihnachten – vorbereiten. Damit verbunden sind verschiedene Bräuche und Symbole. Wie das Gebot des Fastens – es bezieht sich darauf, dass ganz oder teilweise auf Nahrung oder bestimmte Lebensmittel verzichtet wird. Das Verb fasten ist auf das althochdeutsche Wort fastēn und das mittelhochdeutsche Wort vasten zurückzuführen. Ursprünglich bedeutete das Wort in etwa ‚das Einhalten des Fastengebots‘.

Seit der Spätantike wurde in der Zeit zwischen dem Martinstag (11.11.) und dem Fest der Erscheinung des Herrn (6.1.) an jeweils drei Tagen in der Woche gefastet und insbesondere auf den Verzehr von Fleisch verzichtet. Erst im Mittelalter wurde die Anzahl der Adventssonntage auf die vier Sonntage vor Weihnachten begrenzt, bevor dann am Heiligen Abend das Fasten gebrochen wurde. Denn auf das Fasten folgen üblicherweise Tage, an denen man mit seinen Liebsten zusammenkommt und gemeinsam besondere oder reichhaltige Speisen verzehrt. So finden sich beispielsweise in Kochbüchern des 19. Jahrhunderts oft Anleitungen für die Zubereitung von Fastenspeisen in der Vorweihnachtszeit und entsprechend üppige Rezepte für die Weihnachtstage selbst. Vielerorts wurde zu Weihnachten eine sogenannte Mettensau, die extra für diesen Zweck gemästet wurde, geschlachtet, verwertet und verzehrt. Und auch in Not- oder Kriegszeiten versucht man, diesen besonderen Zeiten im Jahreslauf auch kulinarisch nach Möglichkeit gerecht zu werden. Die Erinnerungen an besondere Speisen dienen dabei nicht nur dazu des religiösen Kontextes zu gedenken, sondern sich vor allem die vergangenen Zeiten mit gutem Essen in Gemeinschaft in Erinnerung zu rufen.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts geriet das vorweihnachtliche Fasten immer mehr in Vergessenheit. Nach wie vor gilt die Zeit vor Weihnachten jedoch als eine Zeit der Einkehr – nicht nur im katholischen Umfeld, sondern auch im protestantischen und oft auch komplett losgelöst von Kirchen und ihren Feiertagen. Jede*r entscheidet dann selbst über den Zeitpunkt. Zusätzlich zum Nahrungsfasten haben sich neue Formen des Fastens etabliert wie das Handy-Fasten oder Konsum-Fasten.

Auch in anderen Religionen als dem Christentum gibt es Fastenzeiten oder Festtage, an denen besondere Speisen gegessen und die Anlässe gemeinsam gefeiert werden:

Das Judentum beispielsweise kennt zwar keinen Advent, allerdings wird zu dieser Zeit das achttägige Lichterfest Chanukka gefeiert, das in diesem Jahr am 25. Dezember beginnt. Während dieser Festtage darf nicht gefastet werden. Man kommt abends zusammen, entzündet den achtarmigen Chanukka-Leuchter und feiert bei Spielen und gerne auch in Öl gebackenem wie Pfannkuchen gemeinsam die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem durch Juda den Makkabäer.

Auf Tage der Entbehrung – seien es die des Advents oder solche, die Juden durch Unterdrückung erlebt haben – folgen Tage des Genusses. Auf Fasten folgt Schlemmen, man kommt zusammen und feiert die guten Tage des Lebens und das Leben selber – in Gemeinschaft und mit reichhaltigen Speisen. Wie einzelne Aspekte hierzu aussehen können, sehen Sie hinter den folgenden sechs Kalendertürchen.

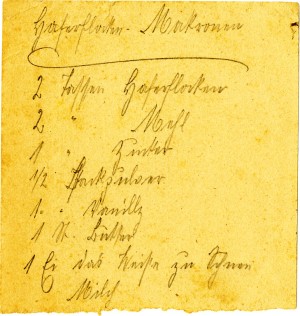

Backrezept für Haferflocken-Makronen auf einer Feldpostkarte aus dem Ersten Weltkrieg, 1914-1918. (Foto: Sammlung Kochbücher und Rezepthefte / LVR)

Backrezept für Haferflocken-Makronen auf einer Feldpostkarte aus dem Ersten Weltkrieg, 1914-1918. (Foto: Sammlung Kochbücher und Rezepthefte / LVR)