Sie sind hier:

- Startseite

- Sprache

- Themen

- Tonaufnahmen

Aussprache von 'rt' als /cht/: Hacht aber herzlich!

Spaziert man im Sommer im Rheinland durch eine Wohnsiedlung, in Bergheim, Euskirchen oder Siegburg, wäre es nicht unwahrscheinlich von einer Mutter oder einem Vater den Ruf Anna, komm jetz endlisch in den Gachten, wir wachten mit dem Essen auf disch! zu hören.

Einem aufmerksamen Zuhörer würden hier wohl insbesondere zwei Besonderheiten in der Aussprache auffallen, die man als typisch rheinisch bezeichnen kann. Zum einen sticht hervor, dass sich der hochsprachliche ch-Laut in diesem Satz eher wie ein sch anhört: endlisch, disch. Dieses Phänomen wird als Koronalisierung bezeichnet. Zum anderen, und darum soll es hier gehen, erinnert das r in Garten und warten aus dem Mund des rheinischen Elternteils eher an den Ach-Laut, wie man ihn in der Standardsprache aus Wörtern wie Sache oder lachen kennt. Das klingt dann etwa so: Ach-Laut in "Kickboard" - Köln (MP3-Datei, 28 KB)

In den Dialekten des Rheinlandes fällt das r zwischen einem Vokal und einem t zumeist aus. So lauten beispielsweise im Ripuarischen die entsprechenden Dialektformen Jaade und waade. Der r-Laut, um dessen Aussprache es geht, existiert im Dialekt in diesen Wörtern also gar nicht, stattdessen wird der vorangehende Vokal lang ausgesprochen. Und doch hängen die drei Formen Jaade/waade – Gachten/wachten – Garten/warten eng zusammen.

Denn das Auftreten des Ach-Lauts im Regiolekt wird als Kompensation des dialektalen r-Ausfalls gedeutet, entstanden etwa ab dem 18. Jahrhundert (Macha 1991). In dieser Zeit wurde im Rheinland zumeist Dialekt gesprochen, doch gerade durch die verbesserten Möglichkeiten eines Schulbesuchs lernten ab dem 19. Jahrhundert immer mehr Menschen das Hochdeutsche als weitere Sprechsprache. Im Unterschied zu heute wurde das r zu dieser Zeit in der Standardsprache meistens gerollt ausgesprochen, so wie es aktuell vor allem noch im Süden Deutschlands üblich ist. Viele rheinische Dialektsprecher hatten Schwierigkeiten damit, alle hochdeutschen Wörter korrekt auszusprechen, auch wenn sie sich der Unterschiede bewusst waren. Und so klang eben das r nach einem Vokal und vor einem t wie in Garten bei vielen Rheinländern eher wie ein Ach-Laut und weniger wie das angestrebte gerollte r.

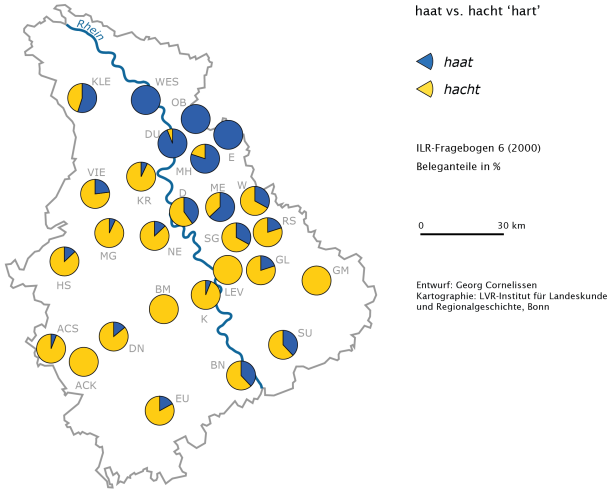

Von dieser Entstehung ausgehend, hat sich die Variante bis heute im Regiolekt etabliert, vor allem im südlichen und zentralen Rheinland, weniger am Niederrhein, wie die Ergebnisse einer Fragebogenerhebung des IRL aus dem Jahr 2000 zeigen. Dabei scheinen ältere Sprecher die Variante eher zu verwenden, wenn sie sehr standardnah sprechen, jüngere Leute nutzen sie meistens im Regiolekt. Gachten, wachten oder hacht waren und sind also die Varianten, die viele Menschen im Rheinland benutzen, ob sie nun möglichst 'richtiges' Hochdeutsch oder aber legeres Alltagsdeutsch sprechen wollen. Dass es sich hierbei tatsächlich um ein typisch rheinisches Merkmal handelt, das außer im Rheinland und dem angrenzenden moselfränkischen Gebiet so gut wie nie vorkommt, zeigen auch die Karten des Atlas zur deutsche Alltagssprache.

Charlotte Rein

Literatur:

- Atlas zur deutschen Alltagssprache (2003–). Herausgegeben von Stephan Elspaß/Robert Möller. [URL: www.atlas-alltagssprache.de]

- Georg Cornelissen: Muster regionaler Umgangssprache. Ergebnisse einer Fragebogenerhebung im Rheinland. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (3), 2002, S. 275‒313.

- Georg Cornelissen: Rheinisches Deutsch. Wer spricht wie mit wem und warum. Köln 2005.

- Jürgen Macha: Der flexible Sprecher. Untersuchungen zu Sprache und Sprachbewusstsein rheinischer Handwerksmeister. (= Veröffentlichung des Instituts für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universität Bonn). Köln 1991.

- Robert Möller: Erscheinungsformen rheinischer Alltagssprache. Untersuchungen zu Variation und Kookkurrenzregularitäten im "mittleren Bereich" zwischen Dialekt und Standardsprache. (= ZDL Beiheft 153). Stuttgart 2013.